位于臺懷鎮南清水河西側,距臺懷鎮5公里。這里蒼松翠柏,曲徑通幽,是一處極其清靜的所在。鎮海寺建在陡峻的石山嘴上,海拔1600米。寺院因山借勢,錯落有致,從山腰到山頂形成步步高升格局。寺前有幡桿、石獅,寺內有殿堂樓房100間。現僅存有四座大殿,分別是天王殿、大雄寶殿、觀 音殿和關公殿,其中觀音殿又稱文殊殿,殿內供奉有五尊菩薩,兩側是十八羅漢。

寺后有一座小院,院內有乾隆五十一年建造的十五世章嘉活佛墓塔。墓塔八面雕有精細的人物圖案。章嘉活佛是黃教中一個歷代沿襲的職位,其地位僅次于達賴、班禪活佛。康熙皇帝尊章嘉活佛為“大國師”,讓其統管內蒙五十旗。第十九世章嘉活佛、即末世活佛被袁世凱委任為北京、西寧、五臺山黃教的首領,后來還擔任了國大代表。這個末世活佛在五臺山擁有極大權力,因鎮海寺是他的行署,所以鎮海寺的規模也日漸龐大。 清代建造,內有康熙五十年(1711年)御制碑文。寺前坡道崎嶇,現存山門,鐘鼓樓,天王殿,大佛殿,宣教殿,左右配殿等,各殿佛像俱全,皆為清塑。寺南側為永樂院,清章嘉活佛的住所,院內石雕十五世章嘉佛塔,清乾隆五十一年(1786年)造,傳為金頂玉葬。塔周雕佛傳故事,上部為四方佛像,周設廊屋,畫十大明王和十二圓覺菩薩。十五世以后,歷代章嘉皆到此避署,蒙藏教徒朝山禮佛,多要到此,瞻仰活佛。 位于臺懷鎮南清水河西側,距臺懷鎮十里,海拔一千六百米。

鎮海寺坐落在“二龍戲珠”的風水寶地,左右兩側環繞的山峰,猶如兩條飛龍落下河谷,拱背彎腰,騰挪圍抱;寺院建筑在兩山合抱的一個石山嘴上,宛若一顆二龍嬉戲的寶珠。山豁口 鎮海寺

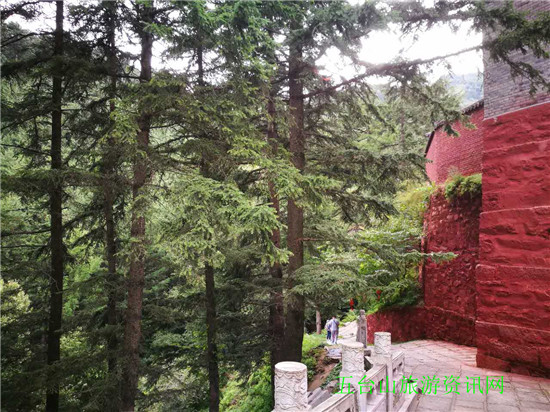

有蒼老挺拔的大松樹,走在松樹林間的蹊徑,再聽颯颯的松風,給人一促靜寞幽深的感覺。入寺四望,南側的山峰,長滿密密麻麻的杉樹和楊樹,北側的山巔上,千年古松出于(山免)巖石之中。這里是五臺山的一處風景區,濃蔭蒼翠的古松掩映山寺,在五臺寺廟區還是少見的。 鎮海寺建在陡峻的石山嘴上,緊貼大院的前沿,樹有幡桿,蹲有石獅,筑有山門、天王殿和鐘鼓二樓。寺內康熙五十年正月御制碑文言:“茲鎮海寺者,乃交口之幽叢,當臺懷之勝概,崇基峻剎,緇流禪誦之堂,奧境靈區,法駕經行之地。”

鎮海寺占地一萬六千平方米,有殿堂樓房一百間。該寺的主要建筑是一進三重大殿,天王殿內兩壁有有四大天王,正中供彌勒佛;中殿內有三尊坐佛,背后飾有“靈光”,一色金身;后殿內正中有文殊菩薩坐臥獅塑像,前側又有三尊金身坐像。從中殿西側的小門穿過去有一套院,院內有乾隆五十一年建造的十五世章嘉活佛墓塔。在長七點九米、寬七米、高一點三米的平臺上,立有高九米多、狀如藻瓶的石塔。塔基八角,每角塑有大力士,基座八面雕有人物圖,并著彩。塔腹正中雕有三尊坐佛,另外圍有八尊站像。圓腹之上,立有層層內縮的尖頂。這座塔的造型別致,雕刻精細華美。

嘉活佛是一個黃教中歷代沿襲的佛位,自清朝康熙皇帝后,被歷代皇帝尊為國師。第十五世章嘉活佛名叫饒補達爾計,住北京松竹寺,每逢夏季,來五臺山避暑坐靜。他看到鎮海寺風景優美,來山期間常在這里居住,后來又將鎮海寺表廟改為黃廟。章嘉饒被爾計乾隆年間圓寂于北京,后靈骨運到鎮海寺,始建墓塔。以后各代章嘉,均常住鎮海寺。傳到第十九世章嘉活佛,即末世活佛被袁世凱委任統管北京、西寧、五臺山黃教的首領,并給予馬隊壯威。后又被國民黨政府委任他為 鎮海寺“國大代表”,捧為“國師”、“西北蒙旗宣化使”,北京設公署,鎮海寺設行署,僅馬隊就有一營之多。這個未世活佛,在五臺山極大的權力,鎮海寺也擁有大量的廟產,僅以民國二十五年的不完全統計,收租高達八萬多石。未世章嘉活佛,盤剝百姓,荒淫無道,遠離佛家教義,為僧眾所唾棄。“七七事變”后離開五臺山去南京,后又到了臺灣。

相傳,鎮海寺對面山底原有一個海眼,說不定什么時候,海水噴涌而出,沖毀田地,淹沒村莊。文殊菩薩造福眾民百姓,便將一座佛塔置于海眼之上,鎮住了泛濫的海水。后來就在這里建了寺院,稱為鎮海寺,那座塔,就叫鎮海塔。這里流傳著一個美麗的神話故事。從前,在這“二龍戲珠”山腳下住著一戶姓張的人家,當家男人早亡,留下了母女二人,母親張大媽怕獨生女小梅每天長命,就到五臺山菩薩頂許下愿,求文殊菩薩多保佑。母女倆相依為命,靠采蘑菇賣錢度日。小梅長到十八歲,出落得如花似玉。她到山上采蘑,山花羞得不好意思抬頭;她在山上唱歌,百靈愧得不能開口;她到鎮海寺泉邊洗臉, 倒影映在泉水里,清泉喜得起波紋。誰知山下的泉眼是跟東海相通的。小梅常到泉邊洗臉,竟然惹出了是非。這天,小梅采滿一籃蘑菇,唱著歌兒走下山來,又到這泉邊整容梳洗,突然,從泉眼里出一股洪水,淅淅形成惡浪。小梅驚恐萬狀,正要提籃逃走,一陣大風吹來,水勢洶涌,小梅被卷入水中,轉眼不見了。泉眼又恢復了原來的樣子。張大媽做好飯,單等小梅回來。可是左等不回來,右等不回來,看看日頭西沉了,還是不見小梅。張大媽急忙求告鄉親四出尋找,大家燈籠火把地折騰了半夜,最后在泉邊找到兩樣東西;滿滿的一籃蘑菇,濕漉漉的一只花鞋。再說小梅被惡浪沖走,漂漂悠悠不知過了多少時間。等她睜開眼來一看,竟然到了一幢華麗的小樓上。看窗外,對對魚蝦游來游去,棵棵珊瑚樹紅若火焰。 小梅下驚疑間,房門打開,進來兩個丫環,一個端著梳妝匣,一個捧著錦繡衣,請她梳妝打扮。小梅問,這是什么地方,捧梳妝匣的丫環回答說:這是東海龍宮啊!只因你常在泉邊洗臉,把你的美麗的面容映入我們龍宮。我家少爺是老龍王的九太子,被你的美麗迷住了,他卷起海濤把你弄到這里,為的是讓你和他形影不離。”小梅急得哭出聲來:“快送我回去!快送我回去!”這時,只見龍王九太子走進來,他龍頭人身,披著鱗甲,瞪著圓鼓鼓的眼睛,上前說道:“我把你接到這里,為的是咱倆好成良緣,快些梳妝打扮吧。”小梅搖頭道:“你是龍王的太子,我是民間貧家女,怎敢高攀?快送我回家,我 要侍奉我的母親。”九太子一聽,立刻變了頭臉,惡狠狠地說:“你就是不從,也休想出龍宮!”小梅是個絕頂聰明的姑娘。她想:讓自己跟這個可怕的龍王九太子成婚,是說啥也不成的,得用一個計策才能脫身。她眼珠一轉,計上心來,便對九太子說:“我是佛門信徒,你要想跟我成親,就先把我送回家中齋戒,三日后再到我家迎娶。不然我萬萬不從!”九太子一聽事能如愿,高興地應許,隨即派巡海夜叉背小梅渡東海,出海眼。小梅剛把眼睛閉上,就聽見耳旁濤聲大作,不一會兒“格登”一停,睜開眼一看,她又回到經常洗臉的那個泉邊。天藍藍的,太陽紅紅的,山花還是那樣美,泉水還是那樣清,小梅好像做了一場惡夢。一陣清風吹來,她才醒過神來,急急忙忙跑回家中。張大媽一見小梅回來,喜出望外,抱住女兒就哭。小梅向母親哭訴了她的遭遇。張大媽知道龍王九太子還要來逼著成親,就同女兒上菩薩頂進了香,求文殊菩薩保佑。當天晚上,母女倆做了同一個夢,夢見一位老僧對她們說:“三天頭上,你們再去菩薩頂燒香,就可免去災難。”轉眼到了三天頭上。海眼里又卷起一股惡浪,涌出很多魚蝦。魚蝦化作人形,抬著花轎,在前邊開路,龍王九太子變成美少年,頭插喜花,身穿大紅吉服,跟在后面。不料,美麗的小梅和她母親都不見了,只留下一座空屋。九太子方醒悟到中了計,怒不可遏,復了原形,興風作浪,魚蝦在波濤中活蹦亂跳。水越漲越高,大水淹沒了村莊和田地,人們在水中掙扎逃命。突然,天空中出現了一朵五彩祥云,一只大銅鍋從空中落下,正好扣壓在海眼上,一只綠毛獅在而降,吸干了地下的水。遍地的魚蝦回不了海眼,只得在地上蹦跳,那九太子也被文殊菩薩用法所擒。五臺山眾百姓從此免除了海眼冒洪水的災難。后來,在罩海眼的大銅鍋上又建了一座塔,叫做“鎮海塔”。至今,鎮海寺對面的東山腳下,有鎮海塔聳立。

海拔一千六百米的鎮海寺,依山而建。相傳山上有一個直徑二尺的海眼,一旦發水,方圓幾百里便淪為澤國之患。佛陀不忍民眾受難,便將文殊寺的大銅鍋拿來蓋住海眼,后又在銅鍋上建塔,取名鎮海塔,故名鎮海寺。這里也流傳著一個民間故事。 從前,山上那個海眼兩側,是起伏蜿蜓對稱的兩座大山,恰如兩條巨龍,如果把海眼當做珠,就構成二龍戲珠的圖案。風水先生把此地稱為二龍戲珠的風水寶地。 相傳離此地不遠的地方,住著幾戶人家,可巧家家都有一個十七、八歲的姑娘,她們以采蘑菇為生。其中,屬張大媽家