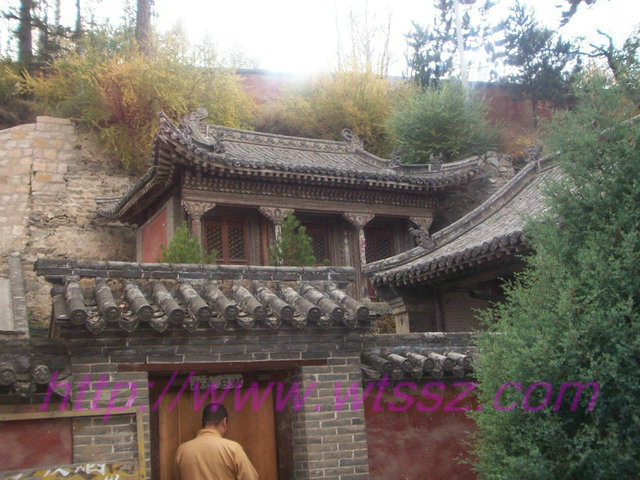

慈福寺位于菩薩頂后門北300米,原名禪堂院,是菩薩頂下院,建于1814年(嘉慶十九年)最初是菩薩頂退職大喇嘛佐巴隆柱坐禪修持之所。1822年(道光二年)至1829年續(xù)建,1830年(道光九年)道光皇帝賜匾曰慈福寺。是章嘉活佛五寺之一。

米拉日吧殿

慈福寺寺院狹長幽深,建筑規(guī)模宏大,占地7826平方米,中軸線上建有天王殿、大雄寶殿、文殊殿和藏經(jīng)殿,東西廂房為二層樓房各26間。

大雄寶殿為三開間,殿前建抱廈,拱券敦厚樸實,闌額繪滿金色梵文,四面圍以欄桿,為藏傳佛教廟堂建筑風(fēng)格。大佛殿內(nèi)供銅鑄接引佛像,體態(tài)豐盈,胸部突出,線條優(yōu)美,面形豐滿,眉目開朗,嘴角上翹,如發(fā)出會心的微笑。手在胸前作接引姿勢,動感強烈,具有生活化的特點。這是阿彌陀佛接引眾生往生西方凈土之像。接引佛之后是1986年新塑的阿彌陀佛、釋迎牟尼佛和藥師佛。接引佛東側(cè)有樓梯通向上層,內(nèi)供七尊塑像:靜命倫師、蓮花生大師、赤松德贊、班布瑪牟扎、薩班貢嘎堅贊、宗喀巴大師、龍輕饒將,都是藏傳佛教的重要人物。

宋代銅接引佛

慈福寺還有一塊《五臺山圣境全圖》印版,長162厘米,寬118厘米,厚15厘米,面積1.91平方米,系慈福寺喇嘛桑格阿麻格于1846年(道光二十六年)所雕,內(nèi)容豐富,技藝精湛。上刻五臺山清代中葉寺院叢林靜室60余處,帝王行宮3處,佛塔靈跡30多處,并刻有奇峰、古柏、蒼松等,是五臺山的珍貴文物,現(xiàn)藏毛澤東路居紀(jì)念館內(nèi)。

寺西北有小殿3間,小巧玲瓏,內(nèi)供西藏18個成就者之一、白教祖師木拉日巴尊者(亦譯為麥拉日瓦),殿門刻帕思巴蒙文。這是五臺山藏傳佛教中唯一的白教祖師殿。

現(xiàn)在慈福寺主持是能戒大和尚,能戒師父畢業(yè)于中國佛學(xué)院,精通經(jīng)律,兼任五臺山佛教協(xié)會副會長。